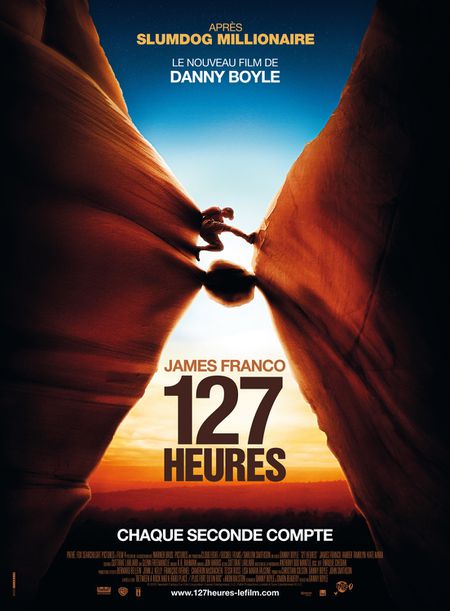

127 heures / 127 hours / Danny Boyle

Sortie: 23 février 2011 (France) / 07 janvier 2011 (Ireland)

> L'histoire: Avril 2003. Après une erreur de jugement, Aron Ralston (James Franco) se retrouve, durant 127 heures, le bras coincé derrière un rocher.

Récompensé de plusieurs oscars il y a deux ans pour son fatiguant Slumdog Millionaire, Danny Boyle, réalisateur touche-à-tout, glissant sans vergogne de la chronique zombiesque (28 jours plus tard) au huis clos spatial (Sunshine), passe ici des bidonvilles indiens à l'immensité d'un Utah désertique. Dans 127 heures, il change de sujet mais pas de style, réajustant les ingrédients de son précédent succès à une histoire moins ample. Inspiré d'une histoire vraie et adapté du livre tiré de celle-ci, le film suit la mésaventure d'Aron Ralston, casse-cou invétéré, coincé, comme le titre l'indique, 127 heures le bras derrière un rocher. Après Buried et son cerceuil, Frozen et son télésiège ou Devil et son ascenseur, au tour du réalisateur anglais de jouer la carte du film concept, proposant à James Franco un one-man-show, seul face caméra, du moins en apparence. Car conscient de son sujet en or, drapé d'une ode au courage humain, rien de moins cinématographiquement palpitant qu'un type coincé par un rocher durant une heure et demi ! Poussant la fine équipe à enrober le tout par une mise en scène sous acide et l'utilisation de flash-back introspectifs. Sans téléphone portable, Aron n'a que pour lui une gourde, quelques aliments et une petite caméra DV, profitant du temps imparti pour réfléchir à sa vie passée. Car le dit Aron est loin d'être un garçon profondément plaisant, et ce, même pour le spectateur - le narcissisme des photos, l'égo gonflé quand il croise des jeunes filles... Et Danny Boyle alors d'user d'un moyen infaillible pour créer de l'empathie, par la présence même de James Franco, acteur sympathique par excellence – et excellent de surcroit. Dès lors, là où le cinéaste aurait pu profiter de son sujet pour traiter du temps présent, aussi efficacement qu'avait pu le faire Rodrigo Cortés avec Buried, le film, à la manière de Slumdog Millionaire, s'amuse au contraire à mélanger les temporalités, mettant en image les pensées de son personnage. S'excusant, face à sa propre caméra, de son égoïsme passé.

Malgré tout, difficile de vraiment se sentir impliqué par la détresse d'Aron, Danny Boyle tuant dans l'oeuf toute création de suspense, par le refus finalement de réellement filmer ces 127 heures et la connaissance même de l'issue finale - le fait divers ayant fait le tour du monde. Et le film alors de jouer sur notre voyeurisme primaire, nous qui ne sommes vraisemblablement uniquement venus pour voir Aron se couper un bras ! Etirant son récit pour mieux créer un semblant de frustration chez le spectateur sadique – par la présence du couteau dès l'ouverture de l'oeuvre -, Danny Boyle choisit de combler sa coquille vide par l'image. Refusant les temps calmes par une mise en scène ultra énergique, là où le sujet ne s'y prêterait justement pas. Avec une liberté certes salvatrice, le cinéaste expérimente, jouant des changements de caméras et de points de vue, usant de ralentis et d'effets de style. Si l'auto-interview d'Aron par Aron se révèle le point émotionnellement culminant de l'oeuvre – en attendant le bras, donc -, le film lasse pourtant rapidement par le fait même que Boyle n'ait pas grand chose à filmer. Allant jusqu'à combler les vides par des plans à l'intérieur d'une gourde ! Alors, quant à tout cela s'ajoute une sur-coloration infecte des images, rendant le tout terriblement indigeste – qui a dit que l'on vomissait par les yeux ? -, 127 heures se révèle particulièrement exaspérant et désagréable, non pas parce qu'il propose une scène insoutenable mais parce qu'il brasse au contraire du vide en attendant d'y arriver. Si l'on souffre, c'est ainsi moins pour Aron que pour James Franco, s'en tirant magistralement malgré la petitesse de son rôle. Entre montage clipesque et utilisation tonitruante de la musique - Plastic Bertrand, entre autres -, Danny Boyle lasse dans sa tentative ratée d'entertainment à la Tony Scott, arrivant à rendre aussi insupportable son oeuvre que peut l'être la position même de son personnage. Mais peut-être est-ce là, qui sait, son objectif principal...

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Crédit photo: Pathé Distribution